| 年 | 処理・システム | 走時表 | 震源時刻 | 緯度・経度 | 深さ | M | 震源カタログ・ファイル | 検知能力関係 |

| -1884 | 理科年表(2001年版)被害地震の表 | |||||||

| 1885-1925 | 宇津カタログ | |||||||

| 1926-1950 | 全地震験測 | 市川・望月+LL(深さ600kmまで) | 1分 | 1分 | 10km毎 | 坪井、勝又 | 別冊6号で併記された旧震源は65コラム目(80レコード形式では50コラム目)に「C」,「D」,「W」の文字 | S-P =<16sec(?)のみ決定。 全地震験測 |

| 1951-1960 | ↓ | ↓ | 0.1秒 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 参考(1959:IBM704導入) |

| 1961 | IBM704 | 和達・鷺坂ら | ↓ | ↓ | 20km毎 | ↓ | 地震月報+別冊5号 | 電計作業開始 |

| 1962-1964 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1965 | 電計 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 験測基準変更59型全振幅1mm以上 |

| 1966 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1967 | HITAC5020F | 和達・鷺坂らに内挿 | ↓ | ↓ | 10km毎 | ↓ | ↓ | 67型地震計展開開始 |

| 1968-1969 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1970 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 67型:盛岡,宮古,大船渡,秋田,山形,酒田(3月) |

| 1971 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 67型:青森・八戸・石巻・白河・小名浜(6/1) |

| 1972 | 電計 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1973 | ↓ | 市川・望月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1974 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 地震月報 | |

| 1975 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 67型:本荘(4/1) |

| 1976 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 76型地震計展開開始 |

| 1977 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1978 | ↓ | LL走時追加 | ↓ | ↓ | ↓ | +EMT式(深さ60kmまで) | ↓ | 76型:青森2,大船渡2,山形2(8/15) |

| 1979 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1980 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1981 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1982 | 地震伝送網+L/A東京南部1月 東京北部7月 札幌・仙台10月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 験測基準変更(2月)59型全振幅3mm(61型6mm)以上 L/A:L-Adess |

| 1983 | L/A大阪10月 | 83A+LL(10月) | ↓ | 0.1分 | 1km毎(LL除く) | EMT式の定数、76型だけ変更 | ↓ | 走時表以外すべて1月以降 |

| 1984 | L/A福岡8月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1985 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0.1km毎と1km毎 | ↓ | ↓ | |

| 1986 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 宮古1000倍→3000倍(8/11) |

| 1987 | L/A沖縄3月 EPOS東京9月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 東京、他機関データ導入 |

| 1988 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 88型地震計展開開始 |

| 1989 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1990 | ETOS仙台3月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1991 | ETOS札幌3月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 八戸->八戸2(5/18) |

| 1992 | ETOS福岡3月 | ↓ | ↓ | ↓ | LL1km毎 | ↓ | ↓ | 盛岡->盛岡2(3/19) |

| 1993 | ETOS大阪3月 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |

| 1994 | ETOS沖縄3月 T-sys沖縄4月 仙台4-9/21 福岡9/28 大阪10/14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 地震月報簡略化 地震年報CD開始 | 津波地震早期検知網(T-sys) 仙台:大船渡,山形,酒田,石巻,本荘,青森2,大船戸2,山形2を停止(11/1) |

| 1995 | T-sys札幌1/10 EPOS2東京4月(データ1/100秒化) | ↓ | 0.01秒 | 0.01分 | 0.01km毎と1km毎 | ↓ | 震源フォーマット変更 80->96バイト(遡る) 観測点数記入 | 東京:津波地震早期検知網(4月) 仙台:3月トリガー変更 |

| 1996 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 札幌:1月稚内恵北、10月平取を移設 沖縄:3/26玉城移設 |

| 1997 | 10月全国一元化(管区データ1/100秒化) 12/11OBS室戸1、室戸2接続 | ↓ | 10月以降、沖縄だけ0.1秒 | 10月以降、沖縄だけ0.1分 | ↓ | 一元化以降EMT式を深さ90kmまで拡張、他機関振幅採用 | 10月札幌管区で低周波地震識別開始 | 札幌:12月上川を移設 沖縄:5/28-8/24波照間島、多良間島フィルター使用、験測再検討開始 12月トリガー変更 |

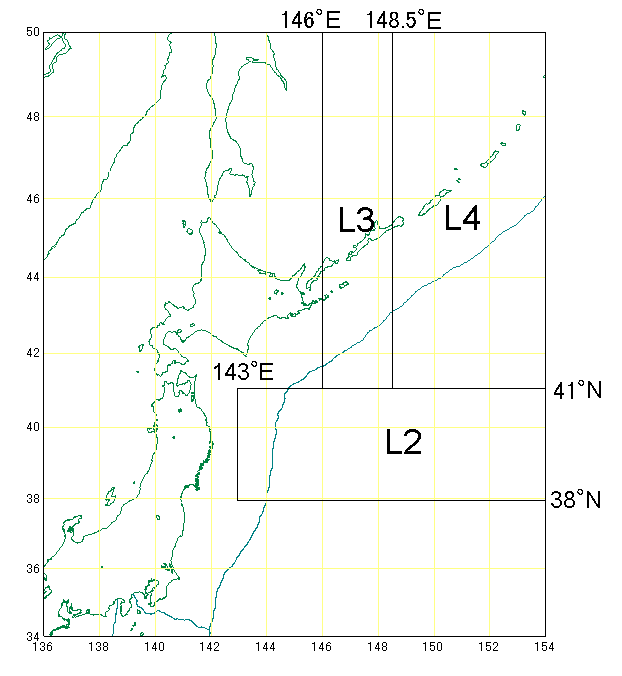

| 1998 | 11/5近畿・東海Hi-net接続 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 札幌:2月八雲、知内を移設 福岡:6/1串間本城休止 |

| 1999 | 3/1沖縄SIDEで1/100秒化 | 深さ700kmまで | 全国0.01秒(3/1) | 全国0.01分(3/1) | 10月LL千島列島地域深さ30km固定 | ↓ | 低周波地震:全国で開始(9月) | 札幌:3月、根室88->根室豊里、日高->十勝ダム、 大阪:1/22南近畿Hi-net設定変更、2/11-3/2トリガー変更、10/30土居トリガー 福岡:11/19熊本御船開始 沖縄:3/18与那国島久部良移設 |

| 2000 | 8月釧路沖OBS接続 10月大阪・福岡Hi-net接続 11月大阪:大学17点追加 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 低周波地震:現業処理開始(6月) | 札幌:3月北見88->常呂、11月奥尻移設 大阪:2/29舞鶴2廃止 福岡:3/2串間奈留開始、3/28熊本御船廃止。 沖縄:6/23西表島、波照間島の88型更新。6/30粟国島、宮古島城辺、竹富町黒島を開始。 |

| 2001 | 5,6月大阪:北近畿Hi-net 10月札幌・仙台Hi-net接続 | 10月:JMA2001モデル開始、三陸沖LL廃止、距離ウエイト変更 | ↓ | ↓ | ↓ | 5月変位M6秒フィルター導入 | ↓ | 5月:仙台トリガーにフィルター導入 10月:波形データ32bit化、M5以上は全国で験測、 |