JMA hypocenter format old one(English)

☆気象庁カタログに含まれる低周波地震(2001/11/17)

☆気象庁地震観測関係文献(2004/2/2)

☆少し古い地震資料について

気象庁及びその前身の中央気象台では地震に関する報告を「気象要覧」と「Seismological Bulletin」に掲載していた。前者は、1900年(明治33年)の1号から、地震に関する色々な記述がある。後者は、中央気象台時代「地震年報」と呼ばれ、各年に発生した地震の震源要素が示されると同時にその地震の測器観測値も掲載されている(1925年から1950年まで存在するらしいが、1933ー1939 年は未確認。他に関東地震のときのものもある)。その中で特に1950年の「地震年報」(Central Meteorological Observatory 、1952)には、1885年から1950年までの震源カタログ(地震総数4195ケ)が付いており、これが気象庁関係での震源カタログの第一号であると思われる。

1951年から出版され始めた「地震月報」は、この「地震年報」に代わるものであったが、「気象要覧」の中に記されていた地震に関する記述も無くなり、これら両方の役割を果たすものとして扱われた。この「地震月報」の震源データが気象庁カタログに採用されているが、この震源が、気象庁の地震計の改良、整備等や震源決定法の改良等の歩みと共に検知能力の向上・変化等となり、先に述べた通り時間的に均質な資料とはなっていない。

さらに気象庁では震源カタログをときどき「地震月報別冊」という形で出版している。これは今までに6号まで出されており、表1にその簡単な注釈と共にタイトルを示した。現在、気象庁カタログは、1926年から1986年の途中までに発生した地震を含んでいるが、基本的には「地震月報」の震源データが用いられ、「地震月報」が存在しなかった1950年以前のデータには、「別冊6号」の震源データを採用している。従って気象庁カタログは基本的には「別冊6号」+「地震月報」+「別冊5号」のMと考えて良いが、この「別冊6号」が出るまでは「別冊1号」の震源データが使われていたと思われる。「別冊6号」が出版されたのは1982年であるが、それ以前にも気象庁カタログは利用されていたので、1950年以前のデータを使用する際、どちらの資料を基にしたカタログかを注意する必要がある。ただ、「別冊6号」は最新の結果ではあるが、必ずしも正しい震源を与えているとは限らないようである。例えば1930年12月20日の広島県北部の地震の震央は明らかに震度分布から推定される震源域からはずれている。この他にも、この号のいくつかの地震の震源位置について疑問等が寄せられている。これは現在と比べれば質的にも量的にも不十分なデータをもとに、電子計算機を使って機械的に震源決定をしたことが原因と推定される。事実このカタログの前書には同趣旨の事が書かれてあり、カタログ中の震源データについてもM6.5以上程度の浅い主な地震についてはそれ以前に使われていた地震の震源データを併記してある。この併記された震源データは、注釈欄に「C」「D」と記されているので、このカタログを利用する際は必ず新旧どちらかの震源データを削除して利用しないといけない。ただ、こういう問題点はあるにしろデータ全体を同じ方法で機械的に扱って作られたカタログはそれなりの意味があり、先に述べた問題点がその価値を低めるものではない。

表1の最後にある「勝又カタログ」は勝又護(私信)によるもので、その内容は1961年から1975年までの地震で「地震月報」にMが与えられていないものにすべてMを与えたものである。これは特にM未決定の地震が多い1961年から1964年までの期間については、貴重な資料となっている。

−−−(以上、石川(1987)からの抜粋)

この「C」、「D」と「W」(地震月報別冊6号の説明には記載が無いが出てくる)は、震源ファイルの中では、96レコード形式の65コラム目(80レコード形式では50コラム目)にそれぞれの文字が書かれている。このことは、以前のフォーマット説明には書かれていたが、近年のものには書かれていない。但し、1999年頃からの震源ファイルでは、同じイベントに2種の震源パラメータが入れられていることに気づかずに誤って処理するのを避けるためか、古い震源パラメータの方は削除されているようである。実際の震源位置は、古いパラメータの位置がより事実に近いので気を付けて欲しい。

色々な震源カタログ

地震年報 1950年版、1952、日本の主な地震のカタログ(1885年〜1950年)

坪井のMと河角のMを併記(地震総数4195ケ)

地震月報 別冊1号、1958、日本付近の主要地震の表(1926年ー1956年)

1944年以前の地震:1958年当時の決定法で再決定された

1945年:気象要覧の震源

1951年以降:地震月報の震源

Mは60km以浅だと坪井の式。60km以深だと未定かMG

地震月報 別冊2号、1966、日本付近の主要地震の表(1957年ー1962年)

1957ー1960 別冊1号と同じ方法

1961ー1962 電子計算機で決定

地震月報 別冊3号、1968、日本付近の主要地震の表(1963年ー1967年)

地震月報 別冊4号、1972、日本付近の地域別地震表(1961年ー1970年)

地震月報と同じ

地震月報 別冊5号、1974、日本付近の深さ70km以深の地震表(1961年ー1973年)

震源要素はM以外「地震月報」と同じ。Mは勝又の方法

地震月報 別冊6号、1982、改訂 日本付近の主要地震の表(1926年ー1960年)

走時表は市川・望月(1971)

深さは10km毎。Mは坪井の式と勝又の式。

勝又カタログ 1961年から1975年まで地震月報でMが決っていない地震にすべてMを与えたもの

(参考文献)

石川有三,1987,気象庁震源データの変遷とその問題点,験震時報,51,47-56.

☆気象庁の震源決定法と走時表

震源決定手法は、1983年以降2001年9月まで基本的に浜田ほか(1983)によっている。

用いている走時表は、2001年9月末までは市川・望月(1971)を一部修正した浜田(1984)の「83A」モデルである。2001年10月からは、JMA2001走時表(上野寛ほか,2001)を用いている。過去のイベントへ遡って再計算することは作業中。2020年9月1日から観測点標高を考慮した地域別走時表(JMA2001、JMA2020A、JMA2020B、JMA2020C)を使っている。

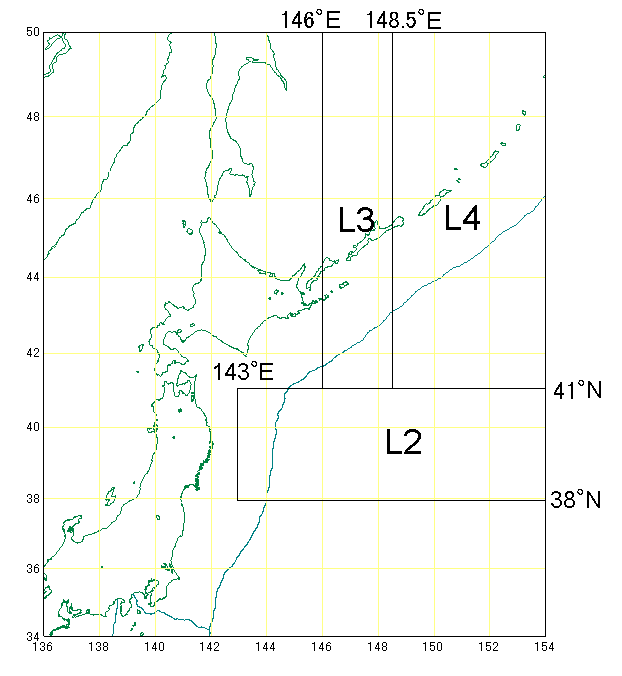

一部三陸沖と北海道東方沖、千島列島付近は「LL」という市川(1978)による走時表を用いている。ただし、深さ0〜60kmの範囲だけ。

震源計算に用いた走時表は、震源パラメータ(96カラム・フォーマット)の59カラム目で判断出来る。(ただし、1980年〜1994年はプログラムのバグで北海道東方沖と千島付近のフラグが入れ違いになっているので注意!)

用いた走時表の識別フラグ

震源ファイルのイベント情報(96カラム・フォーマット)の59カラム目を見た限りでは(2001年9月末まで)、

・三陸沖用走時表(L2領域:59カラムが2)は1980年〜2001年9月まで、全観測点「LL」走時。

・北海道東方沖用走時表(L3領域:59カラムが3)は1980年〜1991年4月27日まで。

ただし、この領域は「LL」とそうでないものが混在。

少なくとも1991年4月28日以降は北海道のみで「83A」を使用。

・千島列島付近用走時表(L4領域:59カラムが4)は1980年〜現在まで。

「LL」走時使用観測点は、北海道内の下記の観測点。地名の前の数字は観測点番号。

1 稚内:2 留萌:3 旭川:4 網走:5 札幌:132 旭川2:151 稚内2:201 網走2:398 十勝A:399 雌阿寒岳:501 稚内公園:502 宗谷枝幸:503 初山別:504 空知北竜:505 上川朝日:506 上川:507 南富良野:508 丸瀬布:509 恵庭:510 後志積丹:511 後志島牧:521 中標津:523 芦別:524 羅臼:525 利尻島:526 焼尻島:652 稚内恵北:676 上川2('97/12/02更新の為追加):687 網走常呂('00/03/16更新の為追加):1001 礼文:1002 天塩中川:1003 苫前:1004 幌加:1005 仁伏:1006 北)羅臼:1011 浜益:1012 簾舞:1017 積丹:1022 礼文南:1023 天売:1024 愛別:1025 訓子府:1026 屈斜路:1031 新十津川:1032 小樽赤岩:1037 弟子屈:1042 母子里:1045 手稲前田:1046 札幌中沼:1047 里塚:1049 北)朝日:1052 十勝ダム

(「LL」に関する部分は、明田川保さんの協力による)